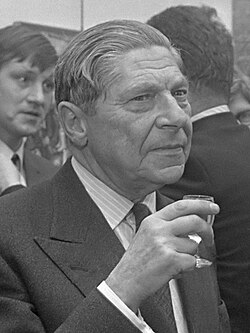

Chi fu Arthur Koestler (Budapest, 1905 – Londra, 1983).

Non è la prima volta che la fonte letteraria sia anche fonte storica. In età classica, benché la letteratura russa narri di fatti storici in modo arido e cronachistico, oppure si dilunghi su aspetti spirituali e poetici, non mancano gli esempi di Platone e Petronio per il mondo greco -romano appaiono esaustivi; considerato che i dialoghi del filosofo ed il Satyricon del poeta latino ci danno un quadro socio politico delle epoche alquanto preciso. Lo stesso vale per Arthur Koestler, ungherese di nascita, ma esule politico perché socialista rivoluzionario ed ebreo di famiglia piccolo borghese di commercianti. Sfuggito ai progromi antiebraici orchestrati dai panslavisti ungheresi; Koestler studia ingegneria a Vienna, la città materna, divenuta sionista e nel 1926, non ancora laureato, va in Palestina da pioniere colano, dove matura l’ideale comunista rivoluzionario. Ritornato in Europa come giornalista del Berliner Zeitung am Mittag e continua il suo lavoro pedagogico fra Gerusalemme e Parigi, facendo però di Berlino come base di propaganda per l’Unione Sovietica dello Stalin propugnatore del Comunismo in un solo paese e poi dei piani quinquennali ed economici che la burocrazia comunista mette in opposizione politica e culturale alla tragedia dell’economia occidentale ferita dalla crisi del ’29. Dichiaratamente comunista, Koestler abbandona la Germania nel 1934 e raggiunge Parigi, lavorando ora da giornalista autonomo, entrando in contatto personale con George Orwell, suo biografo e profeta anticomunista negli anni a venire. Gli anni successivi sono fondamentali ora gli anni, 1934 -1939, gli anni della guerra di Spagna e delle purghe staliniane, quando le sue corrispondenze gli costarono una condanna a morte dei franchisti, che evitò per l’intervento diplomatico dell’Inghilterra.

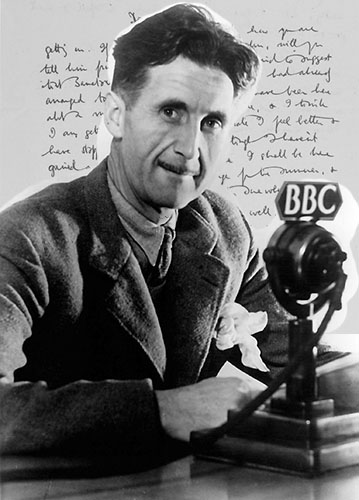

George Orwell.

Ma fra tali corrispondenze, una di esse gli produsse un gravissimo stato di disillusione rispetto al sole dell’avvenire sovietico, cioè la tremenda vicenda della lotta interna al fronte antifranchista fra anarchici rivoluzionari e comunisti sovietici. Vicenda che già l’amico Orwell racconterà nel suo saggio storico Omaggio alla Catalogna del 1938, un lunghissimo florilegio di articoli che intrecciarono le speranze, i tradimenti e silenzi colpevoli dei sovietici che videro Barcellona passare dalla felicità per la libertà riconquistata, fino alle improvvise fucilazioni ed attacchi improvvisi dei comunisti alle formazioni anarchiche, senza contare le delazioni e gli arresti dei Franchisti su segnalazione anonime fatte dai compagni stalinisti. Nondimeno, Koestler, in piena adesione al credo sovietico e prima dell’esperienza spagnola del 1936, dal 1932 al 1935 vede con i suoi occhi la fine dell’illusione, viaggiando per la Russia di Stalin che, dietro la propaganda alternativa di crescita che si disse, ebbe due quinquenni di produttività industriale dove l’iniziativa economica era in larga parte gestita dallo Stato collettivista (1929-1933 e 1934-1937). Operazione che portò alla collettività forzata delle terre allo sviluppo impetuoso dell’industria, raggiungendo perfino lo sviluppo della Germania, peraltro sminuita dagli effetti della Grande Guerra e dall’enorme debito connesso al Trattato di Versailles. Però la manovra di Stalin comportò l’espropriazione dei terreni di piccola e media estensione allo scopo di riconvertirli in fattorie e cooperative di proprietà diretta od indiretta dello Stato ed alimentare il mercato industriale rivolto alle attività pensanti, dalla costruzione navale ed aeronautica , ai mezzi di trasporto terrestri, alle fabbriche di semilavorati, ecc. ecc. Una rivoluzione coatta economica che produsse una gravissima crisi agricola e favorì carestie e disoccupazione nelle campagne, che generò dissenso peraltro represso dalla polizia e dalle istituzioni centralizzate e che causò una fortissima reazione politica del Governo, con le c.c.dd. purghe di contestatori anche nel vecchio partito bolscevico.

Effetto che Koestler conobbe di persona e che lo indurrà definitivamente ad abbandonare nel 1939 sia la Russia che il Partito Comunista. Tornò in Francia e per vivere cominciò a scrivere romanzi popolari – Dialogo con la morte (1937) ed i Gladiatori (1939) – ma combatté comunque nel 1940 contro l’invasore nazista e dovette arruolarsi nella legione straniera per sfuggire all’arresto contro di lui spiccato da Petain e che lo aveva condannato per il suo sovversivismo armato contro il governo di Vichy. Al termine della guerra, inviso alla resistenza filocomunista ed al nuovo governo centrista filo gollista, si trasferì definitivamente a Londra dove ottenne la cittadinanza britannica. Ospite dell’amico Orwell, che appoggiò in un altro suo romanzetto, Buio a mezzogiorno, recensendolo positivamente sulla stampa inglese ormai antistalinista, anche perché come si vedrà apriva uno squarcio significativo sulla dittatura stalinista. Koestler, malgrado un certo successo editoriale di altri romanzi storici non sempre riusciti e di stampo molto meno politici e più erotici, persa la fraterna collaborazione col gruppo degli intellettuali liberals inglesi né filocomunisti conservatori, anche per al prematura morte del fedele Orwell; si dedicò a ricerche scientifiche parapsicologiche che lo isoleranno definitivamente, fino a morire suicida dimenticato nel 1983. Buio a mezzogiorno, ovvero, luce di libertà di pensiero?

Veniamo allora al romanzetto che è diventato storia perché per la prima volta il dissenso interno alla dittatura sovietica non solo diventa una condanna esemplare del totalitarismo; ma anche un mode di dire quando una cappa di potere porta alla rassegnazione e perfino al suicidio per fedeltà al Partito. Un sacrificio di vita per quel bene dell’avvenire che somiglia tanto al rifiuto di abiurare di Giordano Bruno, nella convinzione di quest’ultimo che la sua scelta sia il viatico futuro per il libero pensiero e che invece per il protagonista di Koestler si concluderà con la morte liberatoria ma sterile. Ma andiamo con ordine. Siamo nella Mosca degli anni delle purghe staliniste, inventate da Stalin e dalla sua Corte – per esempio, il terribile Berija, il suo fedelissimo Ministro dell’Interno – per rafforzare il suo potere eliminando rivali ed amici con l’accusa di atti controrivoluzionari, per esempio i dissidenti anarchici ed i difensori dei Kulaki contadini, o gli intellettuali con Isaak Babel, ebreo e fautore di una politica pacifista e più liberale nei diritti civili. Ora è il turno di Rubasciov, arrestato per cospirazione, benché Commissario del popolo e rivoluzionario della prima ora. Per giunta Rubasciov all’indomani del primo piano quinquennale, aveva attivato arresti immotivati di compagnie contadine fedeli al Regime e si era dato da fare da inquisitore per punire severamente coloro che avevano intralciato il processo di industrializzazione forzato. Né più né meno della polizia zarista che aveva arrestato prima della Grande Guerra Lenin, Trotsky e Stalin.

Ma ora era toccato a lui, come Orwell aveva profetizzato nella sua Animal farm, che aveva già preconizzato il fenomeno dall’arresto dell’amico anche prima che potesse tradire il Capo. Un pò come avvenne a Parigi nella Grande Rivoluzione fra Danton e Robespierre. Sia come sia, Rubasciov, accusato di crimini contro il Duce, mai avvenuti, comprende nei mesi di dura detenzione, che gli interrogatori non vogliano perseguire l’accertamento della verità, quanto piuttosto avere da lui una confessione che confermi una scelta politica di fondo, fare credere al mondo che la storia avanza anche per incidente, anche se la libertà di pensiero e la naturale dissidenza venga eliminato. Come Giordano Bruno di fronte alla Chiesa Cattolica, è tormentato dal dubbio se è opportuno abiurare, cioè confessare di avere complottato contro il comunismo. Rubasciov comprende da una parte che insistere nel silenzio e nella difesa personale avrebbe ostacolato la marcia dal Comunismo. Dunque, per obbedienza al Partito, Rubasciov si dichiarerà colpevole e morirà col sorriso sulle labbra. Ben diverso è il fine di Bruno, quello di essere un martire del progresso di coscienza e anche Galileo che abiurerà, lo farà nella giusta certezza che sarà la forza della scienza a dargli ragione. Koestler invece, nel 1940, anno di edizione del romanzo, susciterà un vespaio di critiche da parte del Governo inglese, al pari dalle critiche che già Orwell aveva avuto per la sua Animal farm. E di ciò va dato conto.

George Orwell.

Quando Koestler arriva a Londra nel 1946, dopo le critiche di Barbusse e Sartre nel suo romanzo antisovietico del 1938-1940, nessuna casa editrice locale vuole stamparlo. La motivazione è sempre la stessa del caso Orwell, cioè non mettere in cattiva luce il potenziale alleato sovietico, visto che già il Patto del 1939 fra Ribbentrop e Molotov aveva diviso la Polonia fra Germania ed URSS e stava perdendo efficacia di fronte ai massicci aiuti alimentari inglesi ai sovietici, sempre in preda a carestie e con una dissidenza interna molto pericolosa per il Regime. Sarà lo stesso Orwell a favorire la traduzione in inglese dello scritto di Koestler – il titolo sarà da ora Darknes at noon fin dal 1940 presso l’unica casa editrice Macmillan – e sarà lo stesso autore di 1984 ad esprimere tutto il suo consenso per la comune scelta di campo. Si può dire che le origini dalla Animal Farm – uscito nel 1945 – prende le mosse proprio dai processi del ’36 e dai quali fa derivare una requisitoria speciale contro gli intellettuali di sinistra europei, anche italiani, che o si chiudevano in senso esclusivamente antifascista; o si mostravano tolleranti verso l’antitotalitarismo sovietico per le ragioni di politica transeunte dovute alla speranza di un’alleanza come poi accadde. Certo fu che Orwell e Koestler profetizzarono una vivacissima reazione a quella perfida accettazione, appena contenuta da Churchill seduto con Stalin e lo spento Roosevelt nel cortile del palazzo liberty di Yalta nel febbraio del 1945.

Scriverà un terzo loro amico, George Mikes nel 1949: il romanzo di Koestler è il contesto ideale di1984, una lucida emozionante requisitoria contro le logiche crudeli di ogni autoritarismo ed i mali irreversibili dell’ideologia che la letteratura avesse mai abitato. Ed Orwell fece tesoro della prosa meccanica e sobria dello scrittore ungherese, un linguaggio di lingua tedesca quasi ripreso del Processo di Kafka, stili che riprende dalla scuola del ‘900 germanica, specialmente da Roth e Musil. il tema rimane quello di sempre, cioè il rapporto fra uomo ed autorità, fra dignità dell’Io e servitù del cittadino che era creduto nella novità di uno Stato finalmente scevro dalla pertinace difesa del Potere da parte di chi lo ha acquisito, frodando la legittima speranza di riscatto di classi popolari lasciati ai margini della società. Nel saggio su Koestler del 1944, Orwell, partendo da tali considerazioni, gli diede, oltre che a se stesso, la qualifica di ultimo scrittore di pamphlet, un genere letterario abbandonato in Inghilterra dopo il grandissimo maestro dell’ironia Swift che era stato a metà ‘700 alquanto sensibile agli attacchi che la libertà personale subiva dal potere regio, malgrado la forma parlamentare conquistata dalla Rivoluzione di Cromwell e riaffermata dal suo famoso romanzo I viaggi di Gulliver del 1735. Koestler aveva deciso dunque di far parte di scrittori continentali come Silone e Malraux dichiaratamente polemisti non solo contro ai Nazifascismo, ma anche avversari del comunismo staliniano. Proprio la contrapposizione paritaria fra i due campioni del totalitarismo continuò anche nella recezione di Koestler in Italia. Invero, rapida fu la traduzione di Buio a Mezzogiorno in italiano per i tipi di Mondatori già nel 1946, curatore editoriale di quella Casa editrice era proprio Elio Vittorini, nonché partigiano comunista, inventore della Collana di narrativa fantascientifica Urania, ed inauguratore del neologismo Fantascienza, genere che non per caso già interessava la poetica di Koestler, dopo le feroci critiche filosovietiche apparse dalla pubblicazione di quel romanzo. Intanto un libro di Ignazio Silone, storico fuoriuscito italiano del partito, infiammava gli animi. Segnalava la scelta degli ex comunisti, quella di indirizzare dal 1945 un diverso bersaglio. Non più il Fascismo sconfitto, quanto il borioso e falso comunismo di Stalin. La fuga dall’ideologia d’appoggio chiesta dal PCI che li opprimeva, sembrava la Chiesa cattolica della Controriforma che aveva bruciato Bruno e Vanini per consolidare il suo Potere. Scriveva lo scrittore abruzzese che ci si libera dal Comunismo come si guarisce da una nevrosi (1949). Il libro era Uscita di Sicurezza, che il propagandista sovietico Isaac Deutscher nel 1950 bollò come una pazzia di un disilluso e pericoloso per la politica progressista. Quando Arthur Koestler redasse il Manifesto agli uomini liberi a Berlino Ovest nel 1950, al Congresso per la libertà della Cultura, parificò la teoria e la pratica degli Stati totalitari, ivi compresa soprattutto l’URSS, ad una gravissima minaccia per l’Umanità eguale a quella della guerra atomica. Si affermò invece che il futuro sarà non più quello della lotta fra Capitalismo e Socialismo, ma fra Libertà e Tirannide.

Arthur Koestler.

Nessuna voce italiana di area comunista fece da contrappeso o da sostegno, salvo la solita polemica difensiva di Togliatti, che stranamente rappresentava la nomenclatura stalinista ancorata a Mosca e che dimenticava che anche egli era stato segnalato fra i falsi amici del Comunismo passibile di condanna proprio negli anni di esilio a Mosca stessa. Si salvò dalla solita purga a causa della invasione tedesca dall’URSS nel 1941. A difendere la posizione di Silone si levò ancora una volta un ex comunista, cioè Elio Vittorini, non solo amareggiato per la condotta del Partito nel dopoguerra, ma anche consapevole della necessità di una letteratura alternativa a quella conformista e facile all’eutanasia di un ideale e di una persona, od anche di masse, prive di un libero approccio alla politica, ma subordinata alla retorica del Partito dietro la quale mancava spesso un reale dissenso. Egli si dichiarò di essere un mero pifferaio della Rivoluzione e dunque una mera pedina mossa dall’alto, perfino quando fosse necessaria una confessione a proprio danno. Anzi oggi non ci resta che considerare Buio a mezzogiorno un documento storico da cui trarre conseguenze sul futuro per noi, in un momento politico dove la battaglia per i diritti civili appare in seria retrocessione.

Bibliografia:

- Una biografia di Arthur Koestler, aggiornata e completa non esiste in lingua italiana. Tuttavia, merita attenzione la raccolta di saggi di FILIPPO LA PORTA, Maestri irregolari. Una lezione per il nostro presente, ed. Bollati Boringhieri, ad vocem, 2007.

- In lingua inglese, vd. GEORGE MIKES, The Story of a Friendship, 1983.

- Sul rapporto d’amicizia con George Orwell, vd. La raccolta di molti suoi saggi di critica letteraria, ivi compreso il saggio del 1946 su Koestler, Nel ventre della balena, ed. Bompiani, Milano, 2013, a cura di SILVIO PERRELLA. Vd. anche di STEFANO MANFELLOTTI, ed. La nuova Italia, 1979, pagg. 71 e ss.

- In merito alle discussione sul romanzo Buio a mezzogiorno, vd. per i profili storici e politici, ENZO TRAVERSO, il totalitarismo, ed. B. Mondadori, Milano, 2002, pagg. 91 e ss. Per quelli di natura letteraria e sull’ultimo Koestler, cfr. ROBERT PERTICI, È inutile avere ragione. La cultura antitotalitaria nell’Italia della prima Repubblica, ed. Viella, Roma, 2021 pagg. 209 e ss., nonché per Elio Vittorini, vd. Il dibattito sull’arte contemporanea ed. di Comunità, 1954 pagg. 159 e ss.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.