1. Geopolitica a geostoria? Come chiavi di lettura della Storia.

In occasione delle guerre in atto su suolo europeo e medio orientale, due vocaboli hanno riaperto la discussione sul ruolo della Geografia nella interpretazione della Storia. Il Devoto – Oli così recita per il termine Geopolitica: lo studio dei fattori geografici che condizionano l’azione politica. Definizione che può benissimo valere anche per la Geostoria. Sul proliferare dei due termini nel momento attuale non si può che prendere atto. Ma il concetto in linea generale non è affatto nuovo. Gianbattista Vico e Charles-Louis Montesquieu, in pieno Illuminismo, concordavano sul principio che era fallace pensare la relazione fra Geografia e società nella politica e nella Storia come un effetto deterministico assoluto. La causalità fra Geografia e fatti umani è alquanto più complessa. E’ la volontà dall’Uomo – motore del Vico in particolare – la causa iniziale, ma non l’unica, che genera i mutamenti dell’ordine naturale. Il Vico, in particolare, nella sua Scienza nuova (1730) si è prodigato a razionalizzare quella predetta connessione partendo dalla equiparazione delle tribù germaniche con quelle delle popolazioni Caraibiche. Per esempio il primo capitolo del libro nell’edizione del 1730 si sofferma sulle immagini religiose, sulle canzoni e sulle danze che descrivevano di per sé la loro Storia, senza contare altre descrizioni relative alle migrazioni in Canada dai popoli asiatici attraverso lo stretto di Bering, oppure le usanze cannibalesche dei famosi Giganti della Patagonia. Da qui, la scissione sempre più marcata dalle razze di origine anche per effetto di mutamenti geologici e del clima. Poi Vico volle rimarcare le nuove forme di adorazione degli dei e le nuove strutture sociali e non mancò di studiare le classi sociali che possedevano schiavi, fatto che indusse Carlo V, Re di Spagna, a rimediare di fronte ai pericoli che tale pratica avrebbe prodotto nella società del suo paese. E così il paragone fra la schiavitù romana e quella degli indiani d’America e sulla conclusione di quell’Impero che poteva replicarsi in quello spagnolo. Nondimeno, la riflessione del filosofo napoletano andava ai costumi amerindi ed ai capelli lunghi, tipici delle barbarie medievali ed oggi diventata una pratica estetica diffusa negli anni del ’68. Quanto al filosofo francese, nelle sue Lettres Persanes del 1721, il protagonista Usbek, viaggiatore in Anatolia, narra che da Tocat a Smirne mancano città, ma si trovavano solo aree edificate abbandonate, borghi desueti, campagne assetate, coltivazioni in secco, cristiani e giudei soggetti a tante vessazioni, non tanto derivate da ragioni razziali o religiose, quanto dovute a crisi idriche ed a carenza di materie prime causata da desertificazioni climatiche. Era la piaga della migrazioni non tanto politica, quanto derivata da mutamenti del clima. Senza contare poi la diversità di caratteri di popolazioni esposte a temperature o rigide od asfissianti. Insomma, come si vedrà nel proseguo delle realtà storiche legate ai tre fiumi della Germania – Reno, Danubio ed Elba – è indubbio che essi hanno condizionato sensibilmente la storia della Germania.

Gianbattista Vico.

2. Il Danubio, il romanzo dell’Europa Centro-orientale.

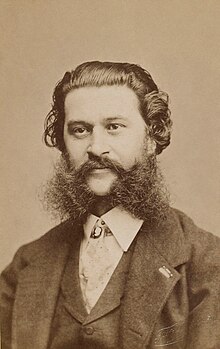

Sarà l’effetto della predetta guerra russo ucraina – e del pari esito delle guerre balcaniche di fine ‘900 – fatto si è che il Danubio torna ad interessare la fonte primaria della Geopolitica o della Geostoria che dir si voglia. L’ottimo volume recentissimo sul Danubio, del documentarista e giornalista anglo-ungherese Nick Thorpe – pari al saggio storico letterario del nostro Claudio Magris, edito nel 1986 e ristampato con eguale successo nel 2014 – espone un magnifico affresco che dall’acqua tumultuosa – chi non ricorda le note del valzer Bel Danubio blu di Johann Strauss? – trascina nel fuoco delle passioni politiche e sociali, che Thorpe rievoca nel suo viaggio controcorrente dal Mar Nero alla Foresta Nera, foce ed origine di questa lunghissima lingua fluviale (2860 km, in un bacino di 817.000 Km2 e con una portata media che lo rende navigabile di 900 m3). Per non parlare, alla luce dei mutamenti politici degli ultimi 30 anni, del fatto che questo poderoso fiume attraversa oggi la Romania, la Bulgaria, l’Ucraina (specialmente nei suoi affluenti), la Serbia, la Slovacchia e la Repubblica Ceca; nonché l’Ungheria, l’Austria e la Germania (e ci scusiamo se abbiamo dimenticato qualche piccola Nazione frutto della caduta di Muro di Berlino).

Il fiume Danubio a Budapest.

Quanto alle città bagnate, oltreché alla Vienna e Budapest del Grande Impero Asburgico, spiccano Ulma, Ratisbona ed Ingolstadt (Germania); Linz (Austria), Vukovar (Croazia), Pančevo e Belgrado (Serbia), fino alle cc.dd. Porte di ferro, sbocco finale sul Mar Nero, la cui città più vicina è Histria, luogo di partenza del nostro viaggiatore Nick, considerata dai Romani la fine del mondo occidentale. Da lì a due ore di volo c’è l’Iran – ovvero la Persia di Dario! – da cui controcorrente andrà fino a Ulma. Scelta che in premessa è messa in evidenza, perché intende a sua volta storicizzare nel presente la via seguita nel passato remoto – ma anche prossimo! – dalle migliaia e migliaia di emigranti Persiani e Rom verso ovest. E qui ancora la Geografia interviene a cambiare la lettura della Storia: mentre Claudio Magris volle partire da Donaueschingen in contesa con Furtwangen, due paesetti della Foresta Nera che ancora oggi si misurano sull’origine del fiume dietro i versi di Hölderlin; alla fonte Nick Thorpe sostituisce il delta sul Mar Nero e la cittadina di Histria quale punto di partenza della sua lunghissima traversata. Dalla baia di Histria, poco sopra Costanza, in età classica colonia romana dove l’esule Orazio morì di crepacuore lontano dalla Roma di Augusto; Nick parte prima in gommone, poi in bicicletta, quindi in treno ed infine in automobile fino a toccare la foce ad Ulma, a due passi dalla foresta nera.

Il fiume Reno.

Migliaia saranno gli episodi che narrerà ed cui il lettore non saprà che confermare il numero di note, spesso mai lette, sugli scrittori ed i personaggi storici, le storie di poveri contadini e pescatori, i monumenti di epoche passate, a stento riemersi da un passato di dolori e privazioni dalle tante popolazioni nomadi divenute invasori di terre un tempo fiorenti, vestigia di popoli ormai scomparsi. Un vento dell’Est che diventa vita reale, un ritorno alle origini dove la politica dell’oggi però risente della Storia di ieri. Magris in modo ineffabile raccontava la decadenza dell’Impero Asburgico e dell’Impero tedesco, disegnando una Mitteleuropa segreta, epperò col senso di nostalgia per quell’ultimo valzer che il sodale Joseph Roth fa danzare alla classe dirigente viennese caduta nel baratro del primo dopoguerra. Al contrario, Thorpe risveglia la domanda di libertà e di democrazia dei popoli risorti dopo la dittatura staliniana, spesso però per nulla progrediti economicamente, visto che i tanti paesi liberatesi dopo il crollo del Muro di Berlino, vengono ritratti nella loro tragica vita di povertà spesso inframmezzati da guerre interne e da crisi ecologiche e carestie, senza contare la ripresa dall’espansionismo panslavo dell’Orso Russo, sempre in agguato dopo i fatti dell’Ungheria, e della Cecoslovacchia ed ora della disgraziata invasione ucraina. Nei due volumi aleggia un senso di inquietudine, di curiosità, un viaggiare continuo per arrivare magari il più tardi possibile, come se volesse il loro io mai arrivare, sensazione che emerge nella miriade di scrittori con la penna in mano, da Platen a Hemingway. Una Mitteleuropa fra ironia, nostalgia e speranza per una decina di Nazioni, ivi compresa la Germania di Heidegger, la Vienna di Mahler, la Cecoslovacchia di Kafka, la Kakania immaginaria di Musil, paese utopico nell’Uomo senza qualità, ma oggi il paese reale che Thorpe ridisegna nel suo volume, una sola nazione danubiana segnata da una pace desiderata e mai vissuta pienamente.

3. Il Reno, un limes di sangue e vendette.

Quando si pensa al Reno – fiume che dai tempi di Carlo Magno ha preteso di separare la nazione francese da quella teutonica – non si può non citare, dal basso verso l’alto, l’alpino San Gottardo ed al suo valico attraversato nel 1799 dall’armata russa del maresciallo Suvorov che batté i francesi repubblicani nelle vicine gole del fiume Reuss. E che dire poi della bellissima città di Strasburgo, che in nome dell’Unità europea 80 anni fa, proprio perché simbolo di fratellanza franco-tedesca, è sede del Consiglio d’Europa e di altre istituzioni europee? Risalendo poi la serpentina del fiume – lungo 1233 km e di portata 2.300 m3/S – ecco la sirena più famosa del Romanticismo, la c.d. rupe della bellissima fanciulla Lorelei, cioè la roccia che piange, o meglio che sussurra parole d’amore ai navigatori, col fine malefico di distrarli mandandoli a sbattere proprio sullo scoglio che all’improvviso compare nel sedime del fiume. Fu il poeta Clemens Brentano che nel 1801 scrisse un’ode che ne narrava la leggenda, naturalmente ripresa dall’Odissea. Di fatto la corrente, se non veniva contenuta proprio nella curva stretta del fiume, spingeva senza scampo le navi che v’incappassero. In Italia, sarà il poeta Diego Valeri a tradurre le rime di Heine che nel 1824 ampliò la breve poesia del Brentano, aggiungendo le moine della fanciulla vista in cima alla siepe attenta a sciogliere i capelli dorati e nuda per come Dio l’ha fatta. La reazione amorosa del barcaiolo che soffre e piange/e non sa che mal l’opprima/più non vede scogli e rive/fissi gli occhi ha sulla cima, è metafora del sangue che là scorre, come quel sangue di Cristo che viene inneggiato sulla riva opposta, a Bingen, dove Ildegarda, mistica e teologa, fra una preghiera e l’altra, nel Monastero di quel paesetto, sente e vede il Sacro Cuore di Cristo trafitto, ma pieno d’amore per un futuro di pace, che proprio dal dodicesimo secolo scorre in quel fiume. Per esempio, le lotte intestine alla chiesa cristiana, quando da Magonza a Bonn, da Colonia ad Essen, da Francoforte – bagnata dall’affluente più famoso, il Meno – protestanti e cattolici si combatterono ferocemente nel ‘500 a colpi di libelli ed encicliche. Poi nel ‘600 fu guerreggiata la più tremenda deflagrazione armata fino all’epoca mai vista, durata 30 anni (1618-1648), mascherata da guerra di religione. Una vera prima guerra europea, i cui lutti, carestie ed epidemie, appena sfiorati in Italia dalla discesa dei Lanzichenecchi ricordata dal Manzoni, troverà un sbocco nelle due guerre mondiali del ‘900, dove la Germania unita erediterà tutto il risentimento antifrancese causato dalle lotte furibonde lungo quel fiume. A pochi passi da Koblenz e da Wiesbaden, rigogliose città commerciali della riva destra, sta anche il tempio nazionalista di Niederwald, al sommo della valle del Reno, costruito fra il 1870 ed il 1880 in onore della unificazione della Germania, reso famoso dalle adunate naziste nel primo dopoguerra. E quasi alla fine dell’alto suo corso, il celeberrimo complesso industriale della Ruhr, dove Düsseldorf e Dortmund rappresentano la capitale industriale della Grande Germania economica, pronta a sfidare la Gran Bretagna e perfino la potenza economica americana, senza contare le innumerevoli pressioni revansciste francesi. Dunque una limes di Storia, che al pari del Danubio, offrono un’idea reale di Europa delle Nazioni che vuole diventare più volte in dieci secoli un’Europa degli Imperi, ma che di fatto si riduce ad un cimitero di persone e di cose. Quando questo fiume tornerà ad essere, come nell’anno 1000, un luogo di collegamento fluviale per lo scambio pacifico di beni e di crescita culturale, affratellato dalla cultura cristiana?

Clemens Brentano.

4. L’Elba, una via d’acqua che unisce o divide?

E’ noto che lo storicismo postromantico e positivista negò l’influenza della Geografia sull’arte e sul pensiero, malgrado le originali conclusioni di Vico e e Montesquieu già anticipate. Il nazionalismo protoromantico avviò il processo divisivo centro europeo e produsse al passaggio di secolo i mostri del Panslavismo e del Pangermanismo, maschere ideologiche dello spirito imperialista, prima di natura commerciale collaudato con la guerra dei 30 anni: poi implementato di spirito industriale fin dal primo ‘800 e rivestito di ideali soggettivisti fondamentalmente guerrafondai ed antidemocratici proprio nelle due spende di questo più modesto fiume, visto come argine all’espansione dell’Orso Russo da Est e come confine da superare per accrescere lo Spazio Vitale teutonico imposto dalla follia nazista. L’Elba venne visto nel corso dei secoli come via di passaggio economico, una via d’acqua che tendeva a facilitare le comunicazioni dell’Europa Centrale, anche se è il meno lungo (misura infatti 1094 m.). Nato come il Danubio nella Foresta Nera, scorre nel Baden-Württemberg, dando linfa ai famosi centri termali valorizzati in età romana. Poi si snoda nella Sassonia – Anhalt e nel Brandeburgo, fino al Baltico, passando per Dresda, distrutta dal tremendo bombardamento del 13-15 febbraio del 1945, prettamente vendicativa dagli inglesi per compensare quello altrettanto inutile di Coventry. Quindi bagna Magdeburgo, altrettanto famosa per il saccheggio e la strage del 1631 narrata da Schiller nella sua Storia della guerra dei 30 anni, dove ancora resistono la Cattedrale di San Maurizio ed il Monastero di Nostra Signora Misericordiosa, nonché lo splendido Municipio medievale.

Il fiume Elba.

E poi Amburgo, la splendida città sul Baltico amata ed odiata da Thomas Mann. Wittemberg, infine, centro propulsore della Riforma Protestante, dove Lutero visse e proclamò, insieme a Katharina von Bora, le basi teologiche dal suo nuovo Credo Cristiano. Ma ancora va ricordato che l’Elba bagna anche Praga, la Parigi d’Oriente e la Polonia, nella specie Wroclaw, sita nell’ex Slesia, pomo della discordia fra Maria Teresa d’Austria e Federico di Prussia durante le guerra di Successione nella prima metà del ‘700, soprattutto per le miniere di carbone che fornivano le prime industrie di armi da fuoco che fecero ingigantire la fama militare del Grande Imperatore. Venendo al nostro tempo, l’Elba costituì nell’immaginario pangermanista la barriera dell’Europa occidentale, ivi comprese la Germania, l’Europa orientale, la Santa Russia panslavista da Mosca a Kiev. Di più: i teorici pangermanisti alle soglie della Grande Guerra e già negli scritti di Friedrich Naumann (specialmente L’arte nell’epoca delle macchine del 1904) proponeva di spingere al massimo la meccanizzazione e l’industrialismo, alla ricerca di una Kultur tedesca autonoma, dietro la quale permaneva la Grande Paura dell’accerchiamento da parte della civile Francia e della primitiva Russia. Operazione che includeva l’espansione al di là dell’Elba e la riconquista della Polonia e dell’Ucraina perché nel Medio Evo erano state terre teutoniche sotto il dominio di quei Cavalieri. Ma l’Elba, per ironia della Storia, sarà nel piccolo paese di Astorga il luogo dove l’esercito sovietico dell’Est e quello americano dall’ovest si ricongiungeranno (25 Aprile, 1945). Mai prima di quel giorno i rapporti fra le due superpotenze erano stati così cordiali come dimostrano le notissime riprese cinematografiche di Frank Capra. Poi scoppierà la Guerra Fredda e quindi la caduta del Muro. Oggi quel momento di pace sembra così lontano.

Johann Strauss.

Nick Thorpe.

Bibliografia:

- Sullo sviluppo della geografia e sui viaggi scientifici nell’illuminismo, vd. ALESSANDRO BOCCOLINI in California Italian studies, n. 9/2019, Viaggio e viaggiatori italiani nel ‘600, relazioni odeporiche: per una nuova geografia nel vecchio Continente.

- Sulle storie legate al Danubio, vd. NICK THORPE, Il Danubio, edizione Keller, 2023, nonché CLAUDIO MAGRIS, Danubio, Garzanti, 2006.

- Sulle vicende del Reno, vd. LUCIEN FEBVRE e PETER SCHÖTTLER, Il Reno, storia, miti, realtà, prima pubblicazione in Francia, 1931, ed. italiana, ed. Donzelli, 1998.

- Sul fiume Elba, cfr. KARL JÜNGEL, Die Elbe: Eine historische Bilderreise, Convent Verlag, Hamburg, 2001.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.